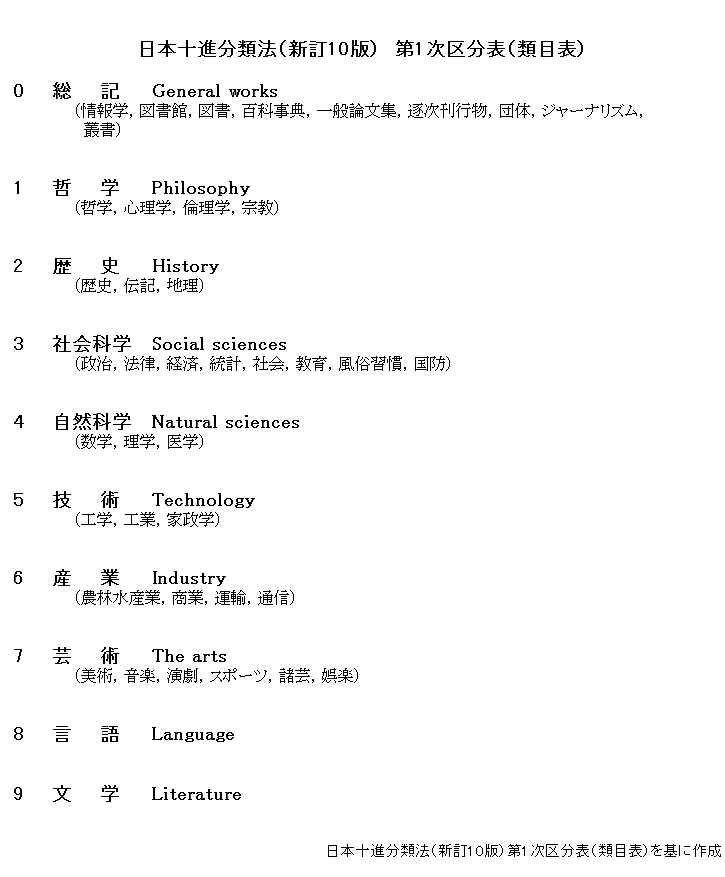

今回は日本十進分類法(新訂10版)の第1次区分表(類目表)についてご説明します♪

前回、日本十進分類法の構成をご説明しました。まず知識の宇宙全体を9つの分野に分け、9つの分野にまたがる総合的なもの、あるいは9つには列挙されなかった分野を「総記」として0の数字を割り振り、これら合計10区分を第1次区分表(類目表)といいます。

第1次区分表(類目表)は、

0 総記

1 哲学

2 歴史

3 社会科学

4 自然科学

5 技術

6 産業

7 芸術

8 言語

9 文学

です。

本来であれば上記の通り、9つの分野+総記の10区分なのですが、

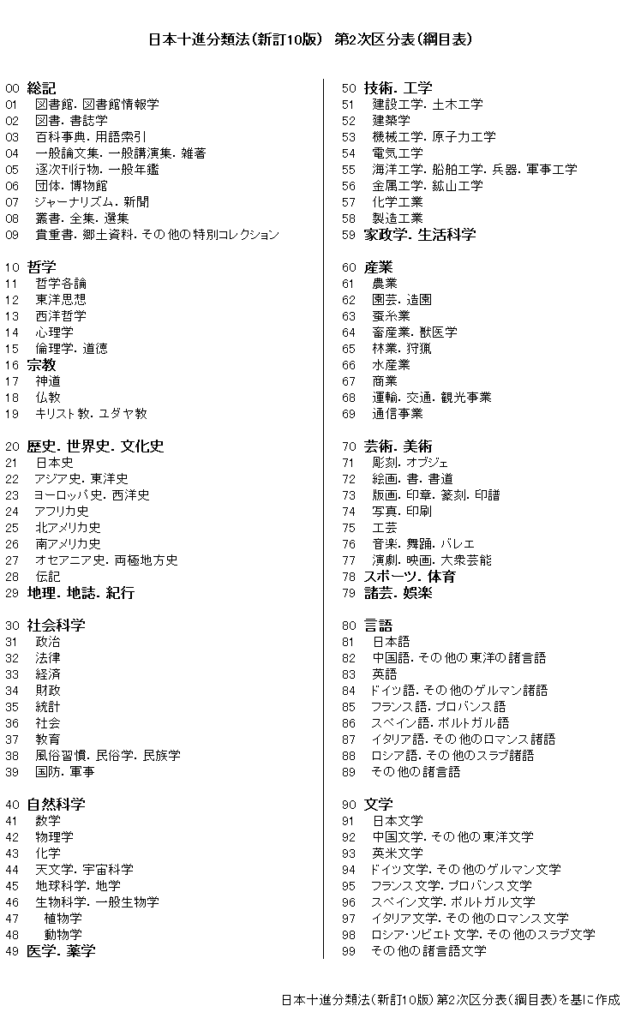

第2次区分表(綱目表)を見て頂きますと、太字で書かれた項目は上記10項目以外に、

16 宗教

29 地理.地誌.紀行

49 医学.薬学

59 家政学.生活科学

78 スポーツ.体育

79 諸芸.娯楽

の6項目あり、第1次区分表の10項目(00総記、10哲学など)と表記されている階層も同じなので、同じ階層レベルであることがわかります。

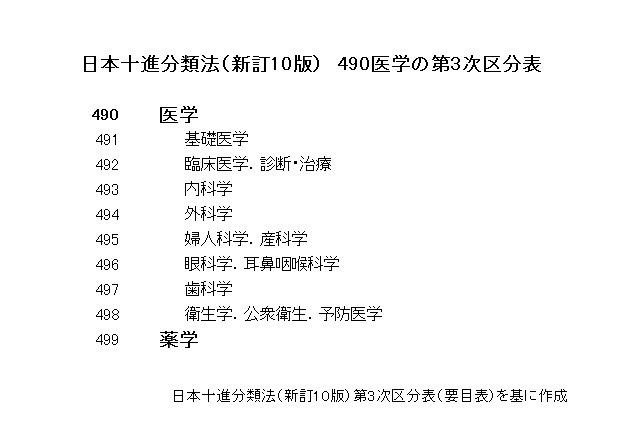

さらに49医学.薬学については、第3次区分表(要目表)を見て頂きますと、

490 医学

499 薬学

とあり、同じ階層レベルであることがわかります(薬学は医学に含まれるのではなく、独立した分野であるということです)。

なお、29地理.地誌.紀行や59家政学.生活科学も複数の項目が併記されていますが、第3次区分表をみると、290地理.地誌.紀行、590家政学.生活科学 となっていて、ひとまとまりであることがわかります。

以上のことから、第1次区分は本来は10項目+7項目の合計17項目(分野)となるところ、十進分類法が0~9の10個の数字を用いて10区分するというルールであることから、第1次区分表には主要な10項目を列挙し、その他の7項目は第2次区分以下で同じ階層レベルに表記することによって、同じ階層であることを示しています。と、資格取得時や参考文献から学びました(^^)

今回は日本十進分類法の第1次区分表について書きました(^^)