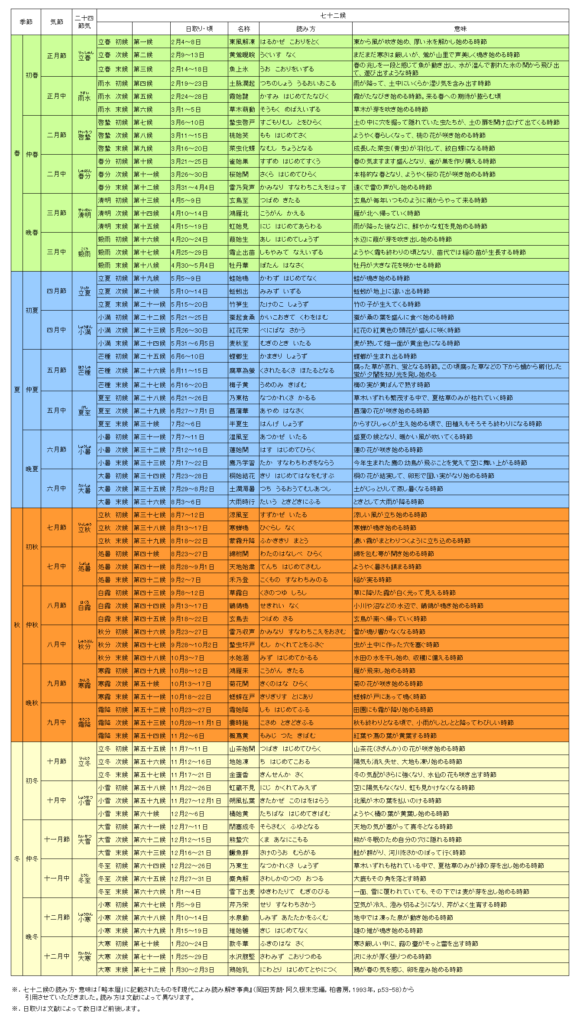

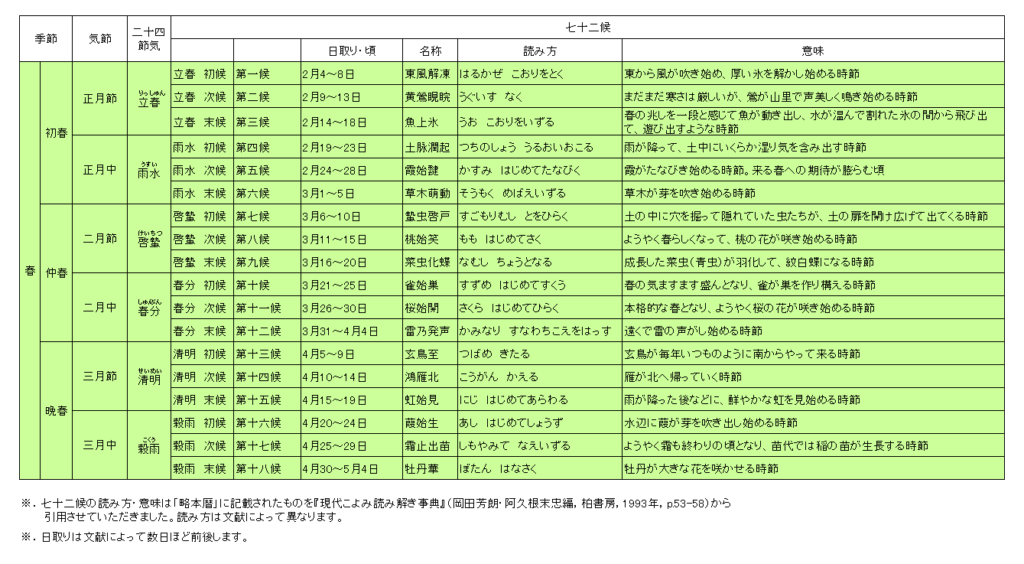

七十二候は、二十四節気とともに中国から伝来した、二十四節気をさらに約5日毎の三候に分けた、季節の移ろいを表すものです。二十四節気同様、七十二候も中国の華北地方の季節の推移に基づいて作られたといわれ、七十二候は二十四節気よりもさらに詳細に、動植物の変化や自然現象の推移を表しています。

日本に移入されたときは、中国伝来のまま使用されていましたが、中国華北地方と日本の季節とではかなり差異があり季節感とずれがあったため、貞享改暦(貞享2年、1685年)にあたり、日本の暦学者渋川春海氏などによって作成された、日本の風土にあった新制七十二候(本朝七十二候)に改正されました。その後、宝暦暦、寛政暦、天保暦と、改暦の度に少しずつ修正されました。

グレゴリオ暦(太陽暦)採用後も、七十二候は略本暦(本暦から一般の日常生活に必要な事項だけを抜き出した簡略な暦)に掲載され、現代にも引き継がれています。

二十四節気の日取りは、天保暦から、それまでの平気法(1年の長さを24等分する方法)から定気法(太陽が1等分点を通過する毎に一つの節気の日付を決める方法。各節気の長さが異なる)が採用されるようになりました。半月毎にかわる二十四節気とは異なり、七十二候は約5日毎にかわるため、七十二候まで定気法が採用されることはなかったようです。日取りは文献によっても異なり、動植物や自然現象も、七十二候が示す該当期間だけにその特徴が見られるわけではなく、緩やかなときの流れの中で変化します。日取りはあくまでも目安とし、動植物、自然のリズムを楽しみながら学び、自然と調和した暮らしを心掛けることを第一の目的として、ここでは書いていきたいと思います(^^)♪