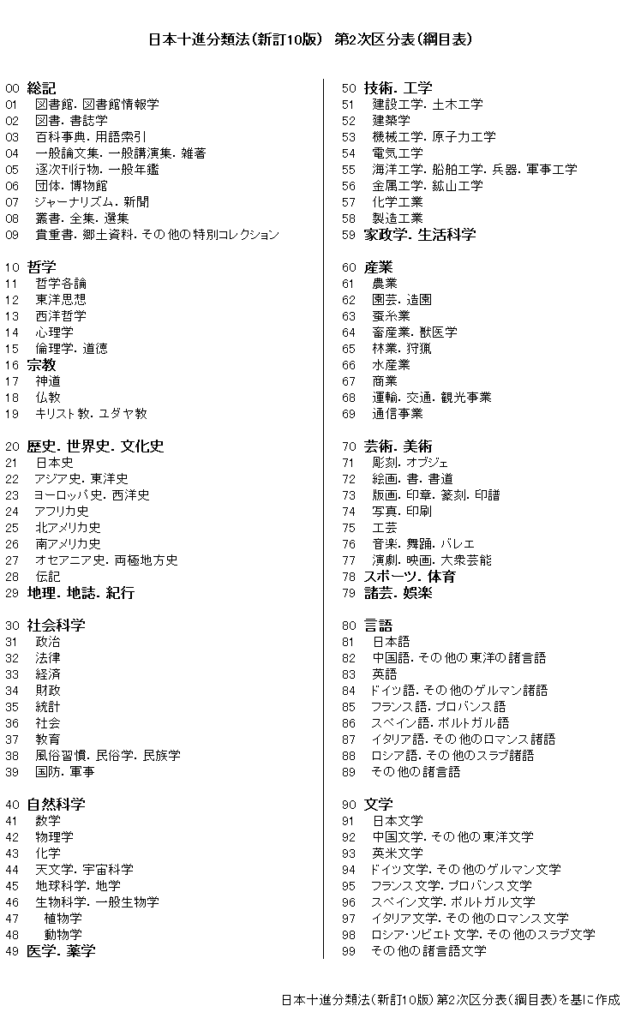

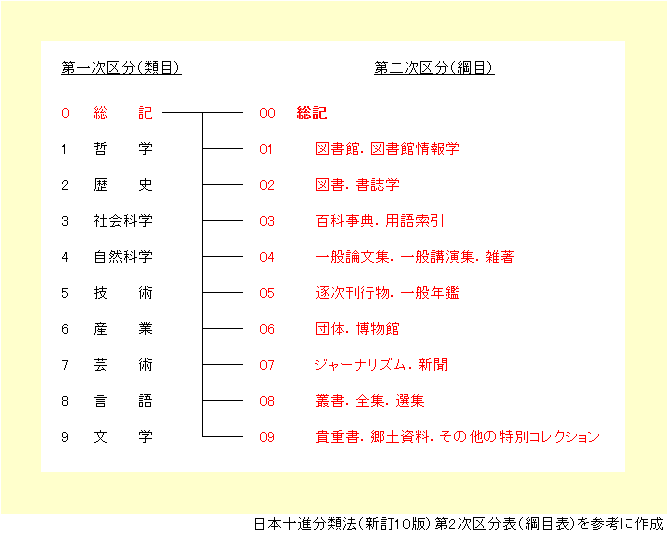

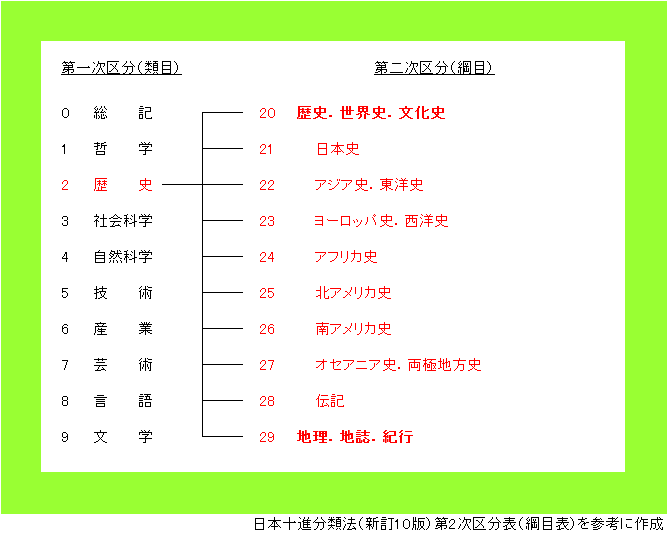

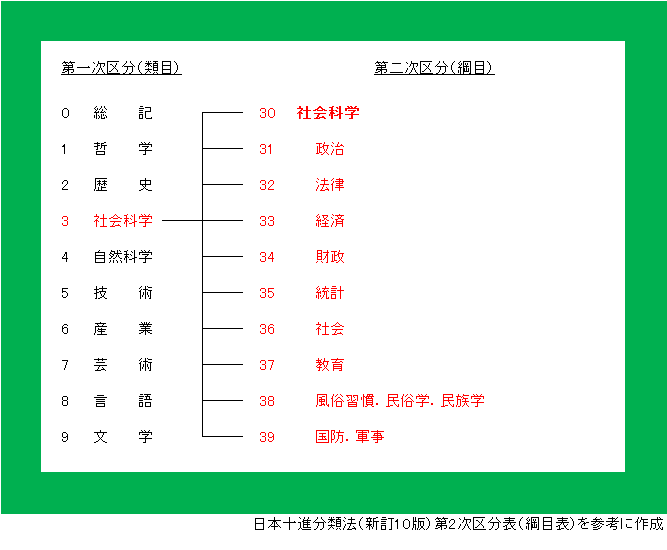

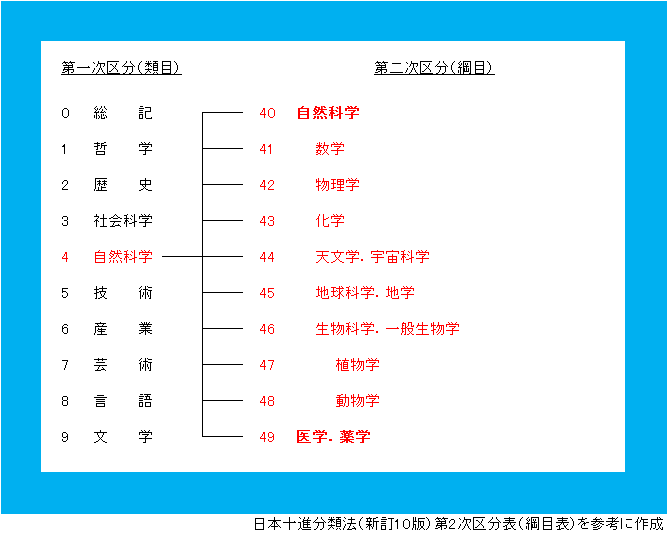

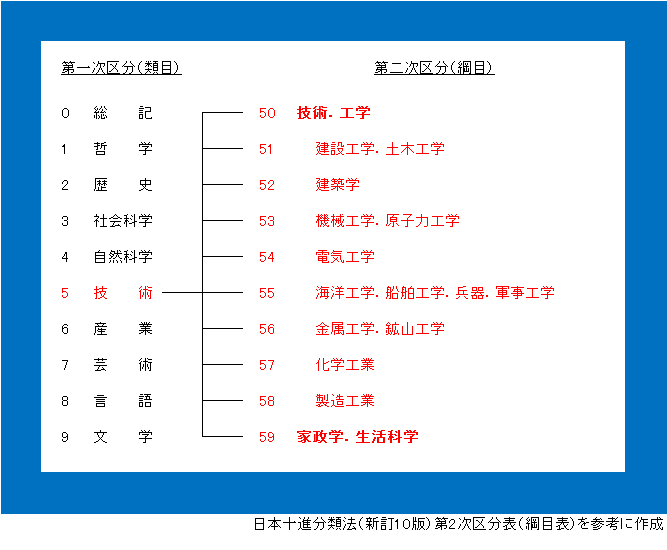

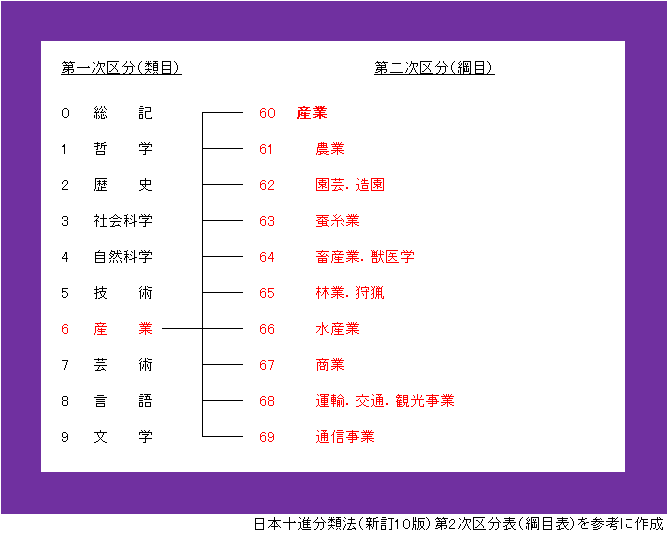

前回、日本十進分類法の第1次区分表(類目表)についてご説明しました。今回は第2次区分表(綱目表)についてご説明します♪

第2次区分表(綱目表)は、第1次区分表(類目表)の10区分である

0 総記

1 哲学

2 歴史

3 社会科学

4 自然科学

5 技術

6 産業

7 芸術

8 言語

9 文学

を、さらにそれぞれ9区分+0総記の10区分した、合計100区分の分類表です。

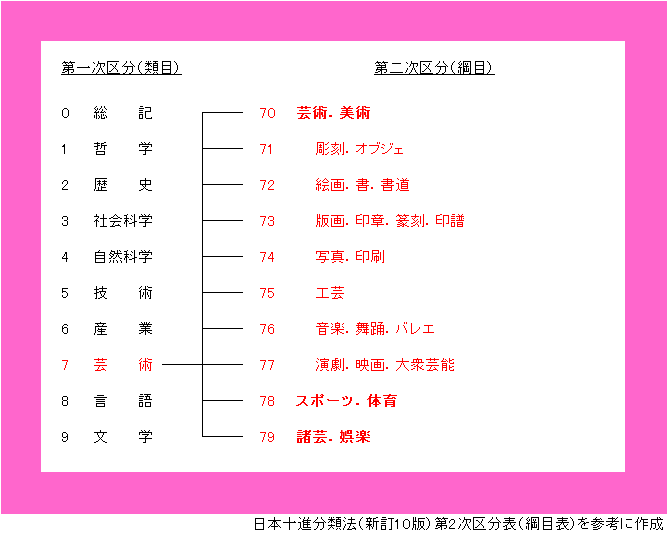

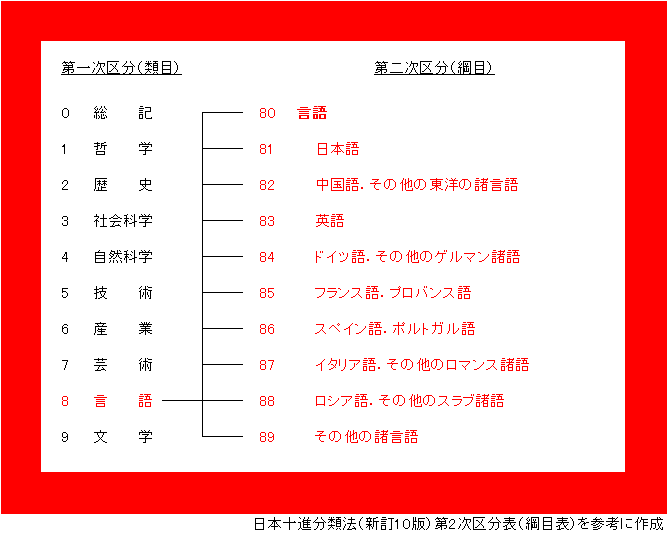

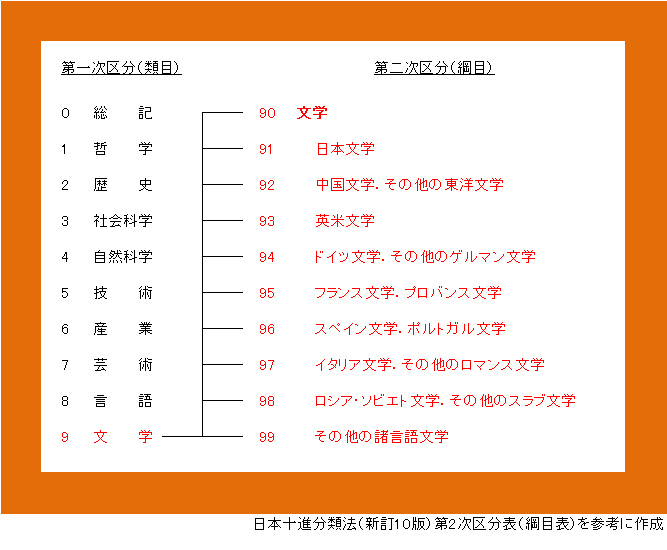

第2次区分表(綱目表)を見て頂きますと、太字で書かれた項目は、

00 総記

10 哲学

20 歴史.世界史.文化史

30 社会科学

40 自然科学

50 技術.工学

60 産業

70 芸術.美術

80 言語

90 文学

の10項目に加え、

16 宗教

29 地理.地誌.紀行

49 医学.薬学

59 家政学.生活科学

78 スポーツ.体育

79 諸芸.娯楽

の6項目あります。

これら16項目は太字で表記されていて、階層レベルも同じなので、独立した分野であることがわかります。しかし、前回もご説明しましたように、十進分類法が0~9の10個の数字を用いて9区分+0総記の10区分する分類法であるため、16宗教、29地理.地誌.紀行 などの6項目は、それぞれ近縁の分野の区分肢として組み込まれ、全体として10区分の分野に分けられた表が保たれています。

第2次区分表の中で特徴的な点を2点、ご説明します。

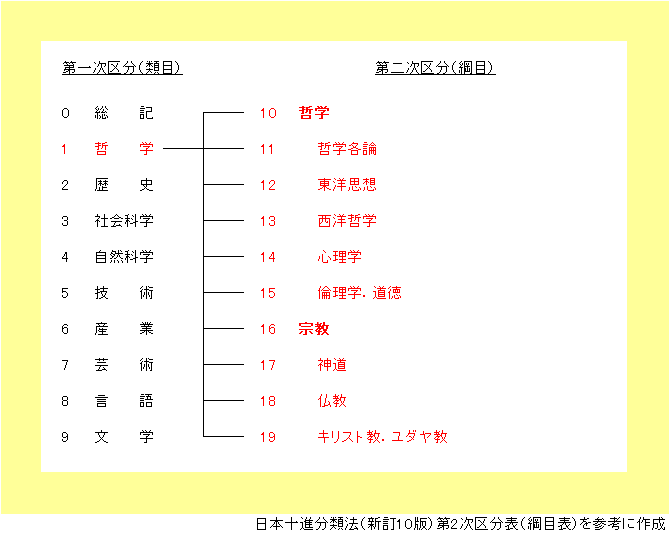

(1)1類 哲学

1類哲学は、哲学と宗教が含まれます。また「14 心理学」「15 倫理学.道徳」は「10 哲学」より1字字下げされていますが、日本十進分類法の方針としては、哲学の下位区分ではなく独立した学問分野と見なしていると、参考文献に次のとおり書かれています。

「第2次区分表の分類項目名では、心理学と倫理学は,哲学より一文字分字下げされ,哲学の下位区分のように表示されているが,心理学は,独立した学問分野である。また,倫理学は,道徳哲学とも呼ばれ,哲学と密接に関係しており,哲学の一部と見なされることがあるが,NDCでは,独立した学問分野と見なしている」

小林康隆編.日本図書館協会分類委員会監修.

NDCの手引き:「日本十進分類法」新訂10版入門.

日本図書館協会,2017,p .102,

(JLA図書館実践シリーズ 32).

分類項目名を字上げ・字下げして階層表現をしているというルールからすると、この哲学、心理学、倫理学.道徳の関係性は、特例なのかもしれませんね。

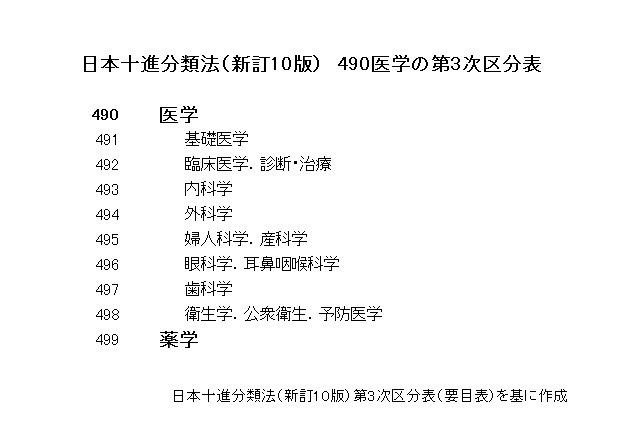

(2)4類 自然科学

4類自然科学は、自然科学と医学.薬学が含まれます。医学.薬学は前回もご説明しましたように、第3次区分表(要目表)に「490 医学」と「499 薬学」が同じ階層レベルで表記されているため、医学と薬学はそれぞれ独立した学問分野であり、自然科学と医学と薬学は同じ階層レベルで独立した学問分野ということになります。また「47 植物学」と「48 動物学」は「46 生物科学.一般生物学」より一字字下げされているので「46 生物科学.一般生物学」の下位区分であることを示しています。

以上のことから、本来なら知識全体を、10項目(00総記、10哲学など)+6項目(16宗教など)+1項目(499薬学)の合計17個の分野に分けたいところ、十進分類法が0〜9の10個の数字を用いて10区分するというルールであることから、主要な分野を第1次区分表に置き、それ以外は第2次区分表以下に置いて同じ階層レベルに表記することによって、同じ階層レベルであることを示しています。

今回は日本十進分類法の第2次区分表について書きました(^^)