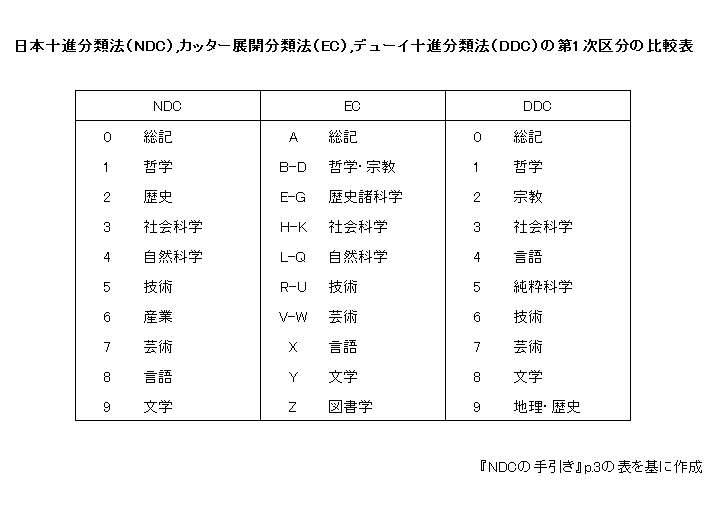

日本の図書館での標準的な分類法である日本十進分類法(NDC:Nippon Decimal Classification)は、記号法はアメリカの図書館学者デューイの『デューイ十進分類法』(DDC:Dewey Decimal Classification)のメカニズムを採用し、主類区分はアメリカの図書館界の指導的人物の一人であるカッターの『展開分類法』(EC:Expansive Classification)にならい、日本の図書館に適合するように編纂されています。日本十進分類法の構成、特徴について、4点挙げてご紹介します。

(1)分類表の構成~類目表(10区分)-綱目表(100区分)-要目表(1000区分)-細目表(必要な項目まで)~

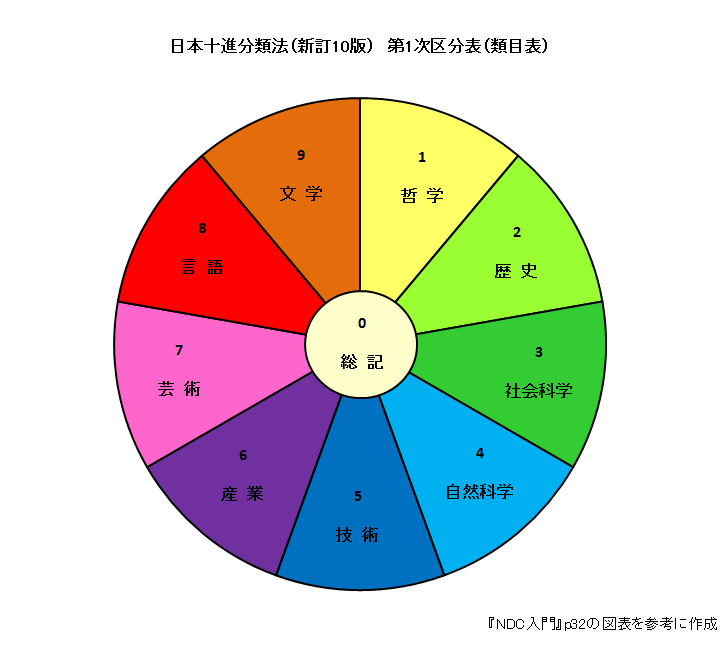

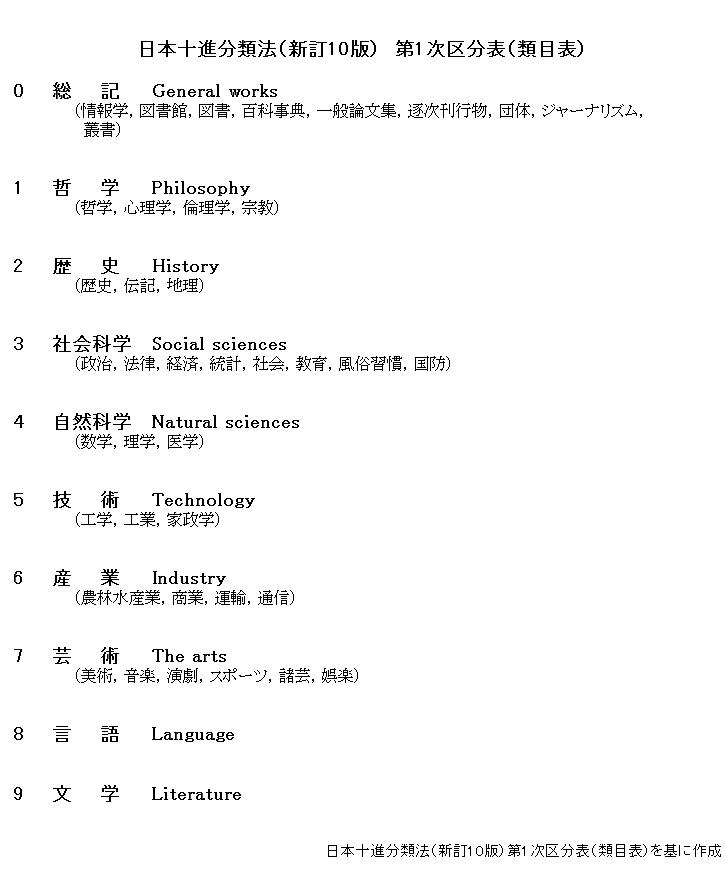

まず、知識の宇宙全体から主要な学術・研究領域を列挙して1~9までの9区分に分類し記号を割り振り、百科事典などのように各類にまたがる総合的な資料や、9区分には列挙されなかったものを「総記」という項目で0を割り振ります。このように9区分+0の10区分されたものを第1次区分表(類目表,10区分)といいます。第1次区分は、0 総記、1 哲学、2 歴史、3 社会科学、4 自然科学、5 技術、6 産業、7 芸術、8 言語、9 文学 です。

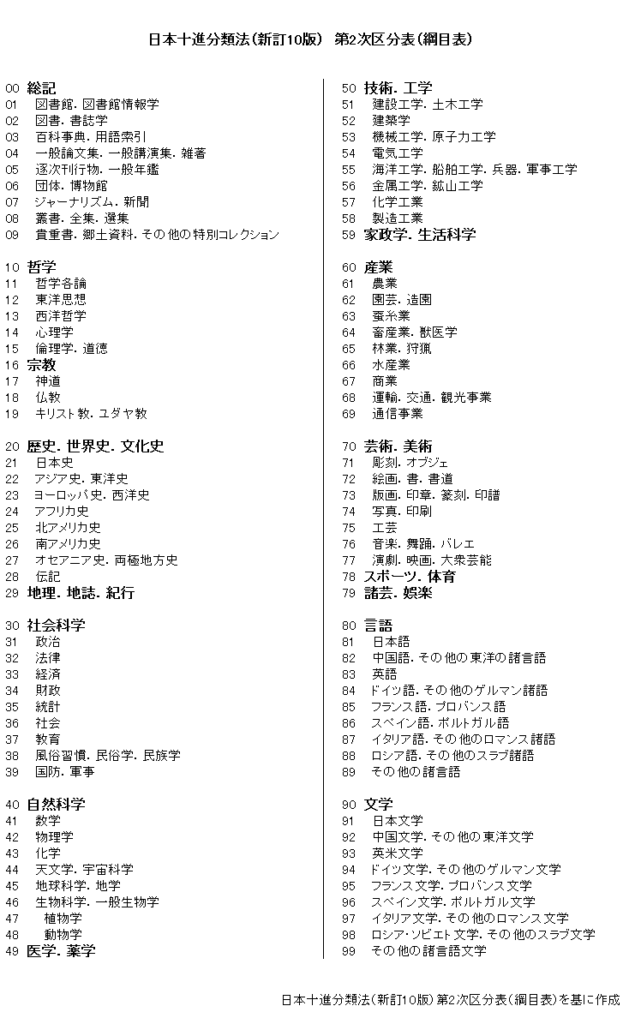

これらの10区分を、同じ方法でそれぞれ10区分した表を第2次区分表(綱目表、100区分)といい、さらに10区分した表を第3次区分表(要目表、1000区分)といいます。第4次区分表(細目表)はこれまでの10区分する方法とは異なり、それぞれの区分に応じて必要な項目を展開していきます。第4次区分表(細目表)が本表で、その本がどの分類項目の下に分類されるべきかを本の主題等から検討し、分類記号が付与されます。

図書館によって、あるいは本の対象者や形態によって、分類記号を何桁まで付与、表示するかは異なるようです。公立図書館の児童書であれば第2次区分表で分類し2桁、公立図書館の一般書であれば第3次区分表で分類し3桁(または第4次区分表の4桁以上)、大学図書館や専門図書館であれば第4次区分表で分類し4桁以上、というように図書館によって異なるようです。

例として児童に関する教育心理学の本を挙げて説明しますと、次のようになります。

300 社会科学 類

370 教育 綱

371 教育学.教育思想 目

371.4 教育心理学.教育的環境学 細目 分目

371.45 児童心理.児童研究 細目 厘目

(2)分類記号の読み方

図書館の本の背表紙にはラベルが貼ってあるかと思いますが、その本が(1)でご紹介したどの分類項目に分類されているのかを表す分類記号が書かれています。(1)の児童の教育心理学の本の分類記号は「371.45」ですが、この読み方は「サンビャクナナジュウイッテンヨンゴ」ではなく「サンナナイチ テン ヨンゴ」です。これは『デューイ十進分類法』を考案したデューイの構想が、知識の宇宙全体を0とし、これを9区分+総合的なもののための「0」の10区分に分類すると考えるからです。児童の教育心理学の本を例にすると、0.3(社会科学)、0.37(教育)、0.371(教育学.教育思想)、0.3714(教育心理学.教育的環境学)、0.37145(児童心理.児童研究)となります。分類記号としては、初めのゼロとポイントを省き3桁に揃え、3桁を超える場合は3桁目と4桁目の間にピリオドを付します。したがって、371.45(児童心理.児童研究)となります。

3(社会科学)は第1次区分表では「3」の1桁ですが、実際の分類作業では第4次区分の細目表を使用し、分類記号は3桁以上になります(3社会科学=300社会科学)。

(3)十進記号に合わせた区分調整

上記でお伝えしたように、十進分類法は各段階で9区分し、総記を意味する0を含めて10個の単位を作ります。ただ、分類項目によっては、9区分を超える場合や9区分に満たない場合があります。そういった場合は、関連性の高いもの同士を同一記号にまとめたり、本来は下位概念である項目を昇格させ同桁数(同格)にしたりして、9区分となるように工夫されています。分類記号だけをみると同桁数(同格)であっても、分類項目名を字上げ・字下げして表示することで階層表現が保たれています。

(4)観点分類法

観点分類法とは、著者がどのような観点(主題分野)から主題をみているのかを優先して、該当の観点の下に分類する分類法です。このときのために「相関索引」が用意されていて、相関索引で確認し分類記号を決定します。「コーヒー」を主題にした本を例に挙げますと、どの観点から書かれているのかによって分類記号が次のように異なります。

コーヒー(作物栽培) 617.3

コーヒー(食品) 596.7

コーヒー(植物学) 479.97

コーヒー(農産加工) 619.89

コーヒー(民俗) 383.889

例えば『コーヒー 味わいの「こつ」』(田口護,柴田書店,1996年)という本はコーヒーを美味しく淹れるための方法等、食品の観点から書かれているので、596.7飲料:酒,コーヒー,茶,カクテルに分類されています(相関索引にはコーヒー(食品)596.7とあり、コーヒーについて食品の観点から書かれた資料、という意味です。実際の第4次区分表には、596食品.料理の下位区分に、596.7飲料:酒,コーヒー,茶,カクテルという分類項目があります)。

『コーヒー・ハウス 18世紀ロンドン、都市の生活史』(小林章夫,講談社,2000年)という本は、17世紀半ばから18世紀にかけてイギリスで流行した、政治議論の場や経済活動の拠点ともなった喫茶店について書かれているので、383.889(喫茶史)に分類されています(相関索引にはコーヒー(民俗)383.889とあり、コーヒーについて民俗の観点から書かれた資料、という意味です。実際の第4次区分表には、383衣食住の習俗の下位区分に、383.889喫茶史という分類項目があります)。

このように、本の主題がどのような観点から書かれているのかによって分類される項目が異なるので、相関索引もご参考にされると、検索結果の幅が広がったり、反対に絞ることができると思います。

日本十進分類法による分類作業は、この他にも細かく分類規定が設定されているようです。参考文献をお借りしながら、私が理解できている範囲で書きました。その本の主な内容によって、分類が異なってくるんですね(^^)図書館で本を探されることがありましたら、もしよければご参考にされてみてください♪